Interview

なぜ未来を考えるのか。深刻化する問題から未来を透視する。

いま、未来を語るために、何を問う必要があるのだろうかーー。

その糸口を探るため、「未来デザイン・工学機構」の設立に深く関わった小野芳朗、水野大二郎にインタビューを行ってきた。語られたのは、今から50年以上前、日本が現在の地球環境問題、人口、観光、都市問題など深刻になり始めていたころに、新京都学派と後に名づけられた梅棹忠夫や小松左京らが構想した“過去の未来”を資産として引き継ぐことと、そして今、この時代に予測不能な社会に対峙するための「6つのCaveats(注意書き)」。

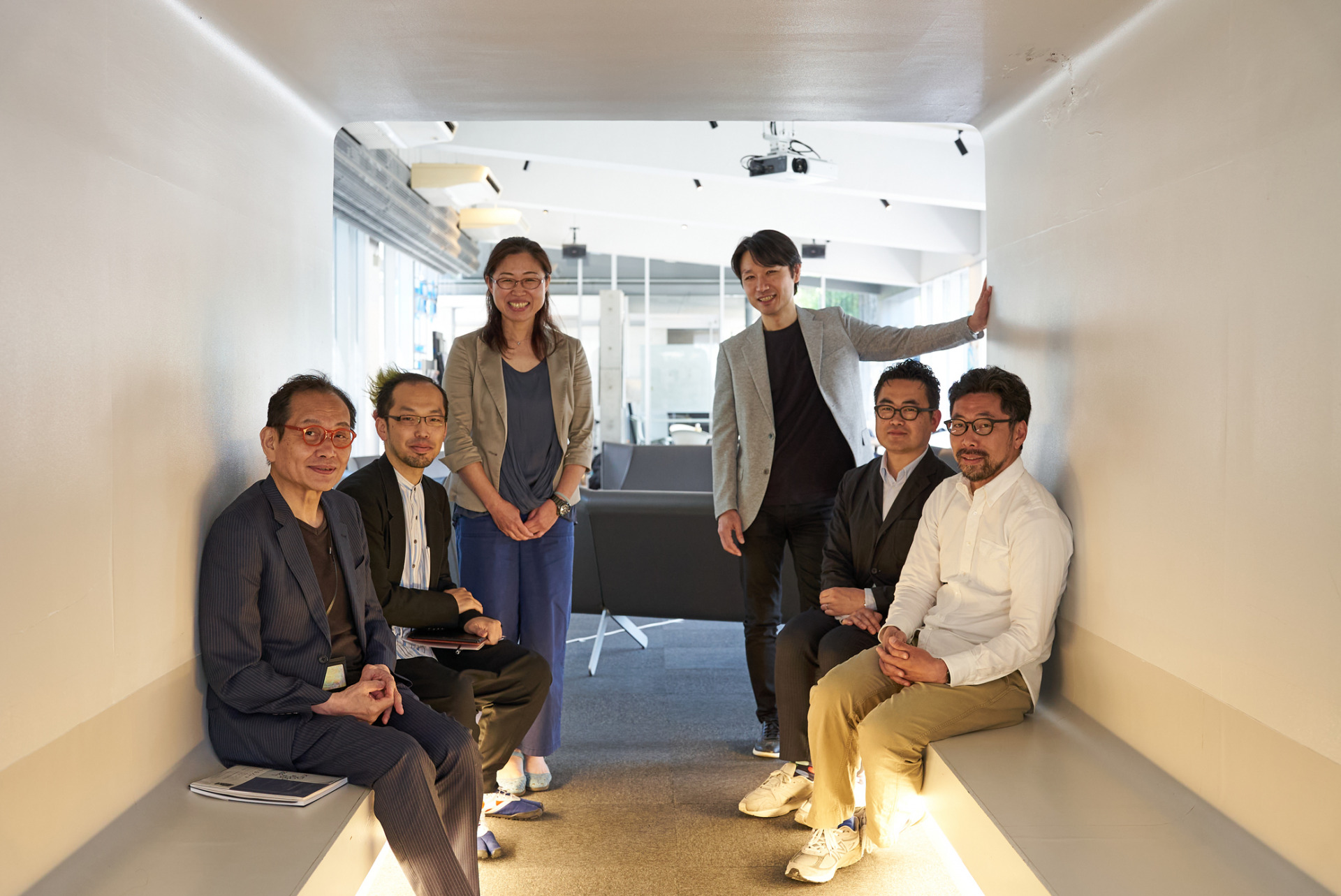

これらの問いかけをどのように実践することができるのか。今回、工学、建築学、言語学、デザイン学など本学所属の4人の研究者が会し、CPFが設立趣旨文として掲げた6つの注意事項をもとに、それぞれの専門領域にある課題と、その解決に向けてどのようなアクションが描けるのかをセッションした。

座談会参加者(五十音順、敬称略):

小野芳朗(本学 名誉教授)

木内俊克(本学 未来デザイン・工学機構 特任准教授)

深田 智(本学 基盤科学系 教授)

水野大二郎(本学 未来デザイン・工学機構 教授)

山川勝史(本学 機械工学系 教授)

山崎泰寛(本学 未来デザイン・工学機構 教授)

Round 02 深田智「人類は“ことば”とともに、思考の多様性を維持できるか」

ことばの世界とテクノロジーの関係

深田 智

未来デザイン・工学機構の座談会とは言いながら、私の専門分野である言語学では工学との関わりや未来を語る行為がほとんど行われてこなかったというのが正直なところです。

しかし、異分野融合の可能性がまったくないというわけではありません。言語学は元々、今の言葉と過去の言葉の異同や、その過程において社会・文化・認知の領域でどんな変化があったのか、その要因となりうる関連分野の知見をもち寄って言語事例をあらゆる角度から見つめようとする。そのため共同研究とまではいかなくとも、さまざまな視点を求めている学問だといえます。

「6つのCaveats」のうち、まず言えることがあると感じたのは、1と3に関してです。

1.人間中心的世界観の限界のみならず、環境容量の限界を理解し、地球とそこに生存するあらゆる生物との共生のたみめの利他的視点をもちつつ、

3. 過去、現在を通して未来へとつなぐ時間的視点をもち、

深田

私が専門とする認知言語学では、言語というものは人と環境のインタラクション及びそれを解釈する人の認知を通して生まれるものだという前提があります。これはつまり環境が変われば自分自身も変わり、他の生物とのやりとりも変わるので、そこで生まれる言葉も変化していくということです。

ここで語られる「環境」とは物理的環境のみを指しているのではなく、社会的環境や文化的環境も含まれています。つまり歴史的な変化や進化も「環境」というひとつの大きなキーワードに包括されるものと捉えています。

私の師である山梨正明先生の考えを参照することで、この考えを紹介したいと思います。

「言葉の背後には、脳と心が存在している。しかし、脳や心が、人間から切り離されて、宙に浮いているわけではない。その背後には、言葉を話している生身の人間、われわれが投げ込まれている環境が存在している。その環境は、単なる物理的な環境ではなく、生物学的な環境、文化・社会的な生活環境でもある。それはさらに、歴史的な環境であり、生物の延⻑としてのわれわれが辿ってきた進化の文脈としての環境でもある。(中略)また、心や脳の機能は、環境とインターアクトしていく我々の身体機能と密接にかかわっている。この点を考慮するならば、心と脳、さらに肉体をもったわれわれ自身が、外界とどのようにインターアクトし、外界をどのように意味づけしているかという、ひろい意味での身体性にかかわる制約を考えながら、言葉の世界を捉え直していくことが可能になる。人間が、生物の延⻑としてどのような身体をもち、どのような環境にどのような形で投げこまれて世界をみているか、といった身体論的な視点が重要な意味をもってくる。」

山梨正明『認知言語学原理』(くろしお出版)より抜粋(強調発表者)

深田

つまり、今私たちが用いる言語のかたちというのは、環境と、この現実に存在している人の身体とのインタラクションがあってこそだと。メタバースなどの延長線上に、もしも将来的に人が生身の体なしにデジタル上だけで存在しうるようになった場合、言葉の意味や言葉自体が変わるんじゃないかと思うんです。

このあたりは、まだ、言語学で十分に議論されているとは言えませんが、それでも、同じ身体をもっているにもかかわらず、感覚が異なるために用いる言葉が変わる、という議論は、たとえば自閉スペクトラム症(ASD)の子どもの言葉や臨床言語学の研究の中でもみられます。

要するに、非物理的な身体の話ではないけれども、感性や感覚の違いによって言葉が変化することはすでに証明されてきているということです。

深田

昨年の認知学会では、街ゆく人がオオカミなどの動物に見えるという幻覚体験の再現映像を見て実際にその恐怖を体感する、という工学系の研究の話がありました。身体と知覚と言語の関係をあらためて考えさせられた研究でした。

このように言語学は、他の研究分野に開かれた側面をもっています。でも、言語学と工学系との異分野融合が積極的になされてきたとは言えません。

水野

言語学と工学の交差する事例として、2つのことを思い出しました。

以前、TEDで話題になったMIT教授のデブ・ロイの事例は、彼の子どもが「Water」と言えるようになるまでの言語獲得の軌跡を何万時間と記録して分析したという研究です。写真やビデオで膨大なデータを記録したり、暗闇でも高感度で録れるような技術が下支えして、人間の言語獲得の過程の様子を記録できるようになった、というのはフィールド調査における革新です。

水野

もうひとつは、RMIT大学を発信源にすごく盛んになっているデジタル・エスノグラフィの研究事例です。オーストラリアのデジタルエスノグラファーのなかには、ネット上で出会って結婚したカップルが実世界で亡くなり、ネット上でいなくなった人のためにお墓を立てようとしたわけです。実際に会ったことがないために相手の宗教がわからず、死の弔い方がわからないので、とりあえず塔を建てたという研究などがあります。

ネットスラングやネットミームの話に限らず、デジタルプラットフォーム上での生き方や文化形成について、従来の文化人類学で確立されてきたエスノグラフィのアプローチが応用されているんです。これもまた、社会科学的な研究と計算機科学、あるいは情報学との融合によって生まれた新たな研究事例だと思います。

深田

デブ・ロイの研究も含めて、これらの研究に言語学者が積極的に関わってきてはいないというのが残念なところです。それでも、データドリブンな研究を進める言語学者はいます。言語学で積み重ねられてきた文法知識や言語体系を利用して、データ化された多様な言葉をクラスタリングしたりコード化したりしています。

私は、京都工芸繊維大学に着任以来、さまざまな分野の先生方と一緒に、言葉に関連する研究をさせていただいてきています。そのひとつ、工学系の先生との研究では、終助詞の「よ」と「ね」を扱っています。これらは日本語特有のもので英語では表現できない。「りんご、だよ」や「りんご、だね」には、「これはりんごである」という情報以上の、人と人との関係に関わる意味が付け加わえられます。

しかし、最近話題の対話型AIのようなものの開発に携わっている研究者のなかには、この種の終助詞の機能やその必要性をあまり感じていない方もおられるようです。コンテンツが伝わればいいと考えている人も少なくありません。

小野

AIが「よ」や「ね」のニュアンスを理解していないとしても教えれば習得できるでしょう。

深田

ちょうど今、検証を重ねているところです。どういうふうに教えると、人間のような反応を示すかをものすごく限られたデータのなかで教えているので、人間のように何年にも亘った蓄積をもっての「よ」「ね」の獲得ではない。こうした結果を見ていると、ロボットが人間の赤ちゃんと同じように成長するにはまだまだ遠いと思うんです。

言語が向かう先に、進化はあるのか

深田

続いて「6つのCaveats」のうち、5と6について。

5.各学術領域におけるディシプリンの文化、性差や世代、人種・国籍などの差異を認識し、それらを超越して多様性を受け入れつつ、積極的な共創の体制を確立した上で、

6.境界無き直線的、工業的成⻑から、限界を認識した循環的、文化的発展へと移行をとげる

深田

Caveatsの5には、「各学術領域におけるディシプリンの文化」を受け入れつつと書かれています。認知言語学のなかでも認知意味論という分野では、人間は基本的に共通の身体経験をもっていると考えて、言語の意味とその意味拡張というのを議論してきました。

議論の場において、現在は生態心理学や人類学との交流がありますが、より幅広いジャンルとの関わりが期待できる領域だと考えています。

深田

そして「性差や世代、人種・国籍などの差異を認識し、それらを超越して多様性を受け入れつつ」という点ですが、違う言語体系を知るということは、違う見方を知るということです。単なる言語の習得以上に、新たな行動とか言葉、ものの見方も得られるわけですね。言語相対論ともいわれてるんですが。

そう考えると、言語の多様性は、人の思考の多様性のあらわれでもあると思います。たとえば、人類がひとつの言語だけで生活するようになった世界を想像すると、思考の多様性は失われて人が画一化されてしまうのではないでしょうか。

そこにはもちろん「競争」はないけれども、同時に「共創」という発想もない。みんなが同じだとしたら、お互いに意見を出し合って何かを創り上げることもないんじゃないかという意味で、文化的発展をとげるためには、未来に、現在の言語の多様性をどう残すかというのが大事だと考えています。

山川

機械やロボットは、人間の意志が介在して明確なゴールに向かって進化していくのに対して、人間は日々ある程度勝手に進化していきますよね。私は言語というものも人間と同じで、自ずと進化していくものなのかなと思っているんです。

いま物理的にも時間的にも地球上の距離が縮まるなかで、人類の未来はひとつの言語に収束するんじゃないかと想像しているんですけども、言語進化のゴールについてはどのようにお考えでしょうか?

深田

進化というと良い方向に進むイメージがありますが、まずそれが本当に人類にとっての進化なのか、という問いが浮かびます。たしかに、機械翻訳をつくってきた人たちにとっては、日本語と英語の乖離をなんとか埋めようと考えてきたと思うんです。

翻訳という行為の可能性と問題は、言語学のなかでずっと問われてきました。言語が違うために翻訳できずに抜け落ちてしまう部分が生まれる。人類の言語がひとつになったら、この抜け落ちた感覚がなくなってしまうのではないか、という恐怖のようなものが私のなかにはあります。それは進化とは言いたくないんですよね。

小野

人間というものの定義のひとつに「すべての民族は言語をもっている」というのがあります。つまり、言語をもっているのが人間と猿の違いであると。ただ梅棹は、地球という概念で人類がひとつになるべきだと考えていました。だからといって、万国共通語を目指したエスペラントに収束したとしても、人類がひとつになるかというと、それはちょっと違うと思う。だから、エスペランティストであった彼は、この問題に答えが出せなかったんでしょうね。

深田

本当にその通りだと思います。地球というひとつのまとまりとして考えたい気持ちは当然あります。国家・民族などを超えて、人類がある場面で収束するのは良いと思うんですけど、それぞれの人の生活のなかにある、それぞれの“ことば”は失ってほしくないし、失うべきではないと思います。

小野

未来はひとつじゃないという大前提みたいな考えをもたなければ議論ができないわけですね。

深田

言語に記号としての共通部分が存在したとしても、その記号の意味を見出すのは私たちなので、考え方も生活も異なる人同士では解釈も違ってくると思うんです。要はこの身体と蓄積された経験さえあれば、多様性が生まれてくる。だから、文字情報としては仮に統一されたとしても、そこに付される意味は、人がいれば人の数だけ変わり、その多様性は維持されるものだと考えています。

本サイトがCookieを利用する目的については、Privacy Policyをご確認ください。