Interview

なぜ未来を考えるのか。深刻化する問題から未来を透視する。

いま、未来を語るために、何を問う必要があるのだろうかーー。

その糸口を探るため、「未来デザイン・工学機構」の設立に深く関わった小野芳朗、水野大二郎にインタビューを行ってきた。語られたのは、今から50年以上前、日本が現在の地球環境問題、人口、観光、都市問題など深刻になり始めていたころに、新京都学派と後に名づけられた梅棹忠夫や小松左京らが構想した“過去の未来”を資産として引き継ぐことと、そして今、この時代に予測不能な社会に対峙するための「6つのCaveats(注意書き)」。

これらの問いかけをどのように実践することができるのか。今回、工学、建築学、言語学、デザイン学など本学所属の4人の研究者が会し、CPFが設立趣旨文として掲げた6つの注意事項をもとに、それぞれの専門領域にある課題と、その解決に向けてどのようなアクションが描けるのかをセッションした。

座談会参加者(五十音順、敬称略):

小野芳朗(本学 名誉教授)

木内俊克(本学 未来デザイン・工学機構 特任准教授)

深田 智(本学 基盤科学系 教授)

水野大二郎(本学 未来デザイン・工学機構 教授)

山川勝史(本学 機械工学系 教授)

山崎泰寛(本学 未来デザイン・工学機構 教授)

Round 01 木内俊克「専門性や単線的な価値から抜け出すためのツールとして」

共創が紡ぐ、街の記憶

木内俊克

水野さんからの「6つのCaveats」。この注意事項を僕に照らし合わせて、どう結び付けられるだろうと考えた時に、2012年から震災復興で私が関わったプロジェクトがまず頭に浮かびました。

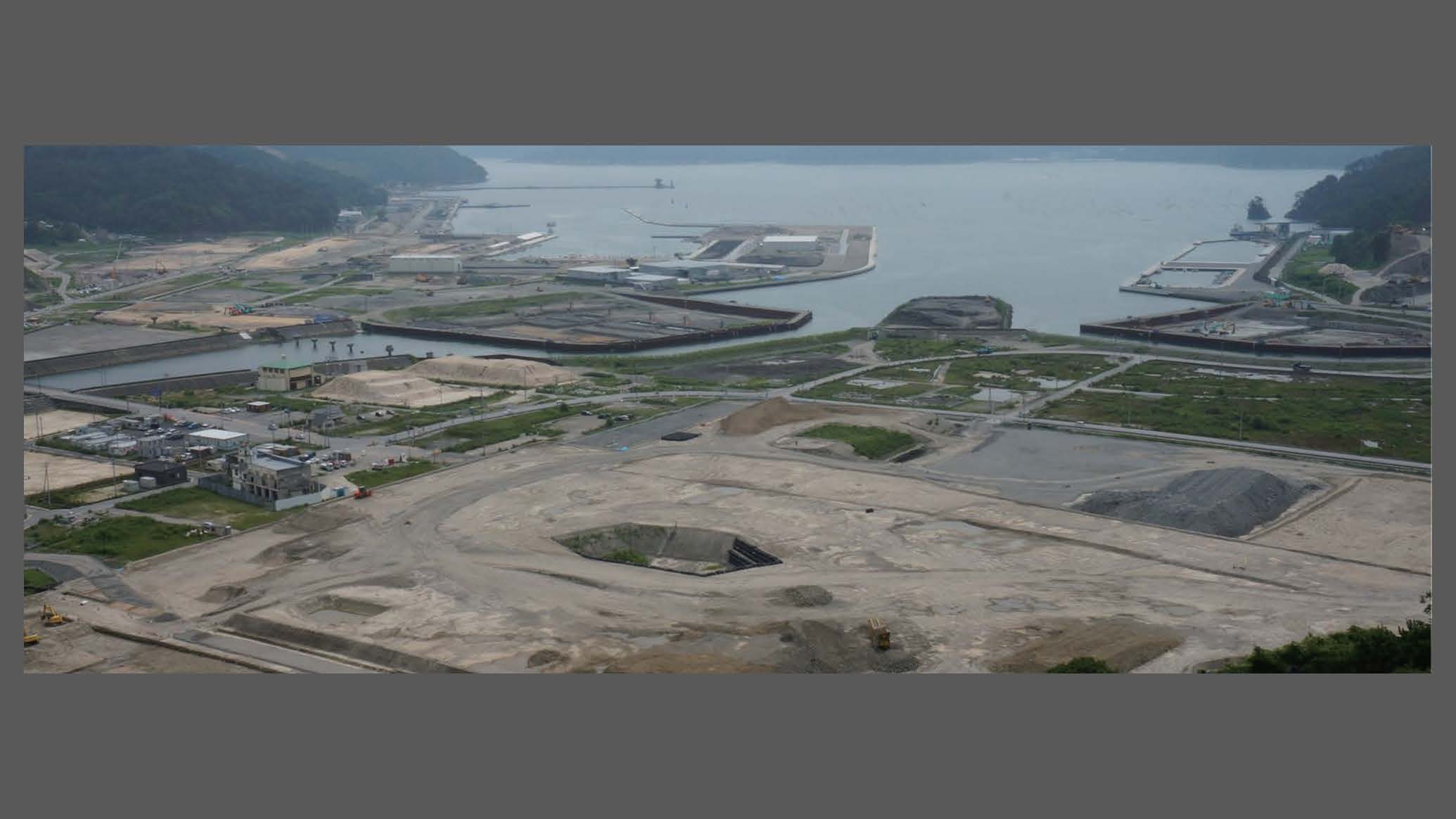

岩手県大槌町はもともと、湧水があちこちに湧き出ていて文化や生活の基盤となっていたのですが、文字通り町全体が津波に流されたことへの対策として、14.5mの防潮堤に加え、町の全域を2m嵩上げすることが決定されました。つまり、嵩上げのための盛り土に伴って水の湧き出る地表レベルを地面の下に押し込むことになった。それは、すなわち水と共に歩んできた街の文化や歴史そのものを埋めてしまうことだったのですね。

そんな中、町の一部分だけでも従来の高さに保てないかという声が高まり、復興に関わった住民、建築・土木の設計者から行政まで、すべての立場の人がそれぞれの知見と専門性を結集し、湧水を生かしたランドスケープとしての御社地公園がつくられることになったのです。

小野

水は、人の記憶に残っていく文化なんですよね。湧水の記憶だけじゃなく、震災の記憶を残すようなアプローチや、また洪水や津波が来たときのことは考えましたか?

木内

この凹んだ場所自体が震災の記憶になるだろうと。ただ、湧水を守るためにすり鉢状になった御社地公園に対して、万が一防潮堤を乗り越える津波がありえた場合に水が溜まる場所を残すべきかどうかという議論もありました。

また、街全体をどうつくり直すかというプロジェクトでもあり、道路の位置を決める際には、日常で過ごす街の骨格と地理的に最も逃げやすい道をいかにマッチさせていくのかということが主題でした。計画段階では、道路や排水、公共空間のデザインなど複数のレイヤーがあり、それぞれが単独で動いていては到底実現できなかった。

木内

そもそも自然を制御しきれないことを前提に、最後はいかに人が避難できるかを軸にした計画なわけです。立場を超えたさまざまな人が、お互いの専門性に耳を傾けながら一緒にやろうとした。

まさにCaveats(注意事項)の中に書かれていた専門、スケール、時間軸といったものの横断を意識していなかったらできなかったことだと思います。

なんでもないものに見出す”何か”

木内

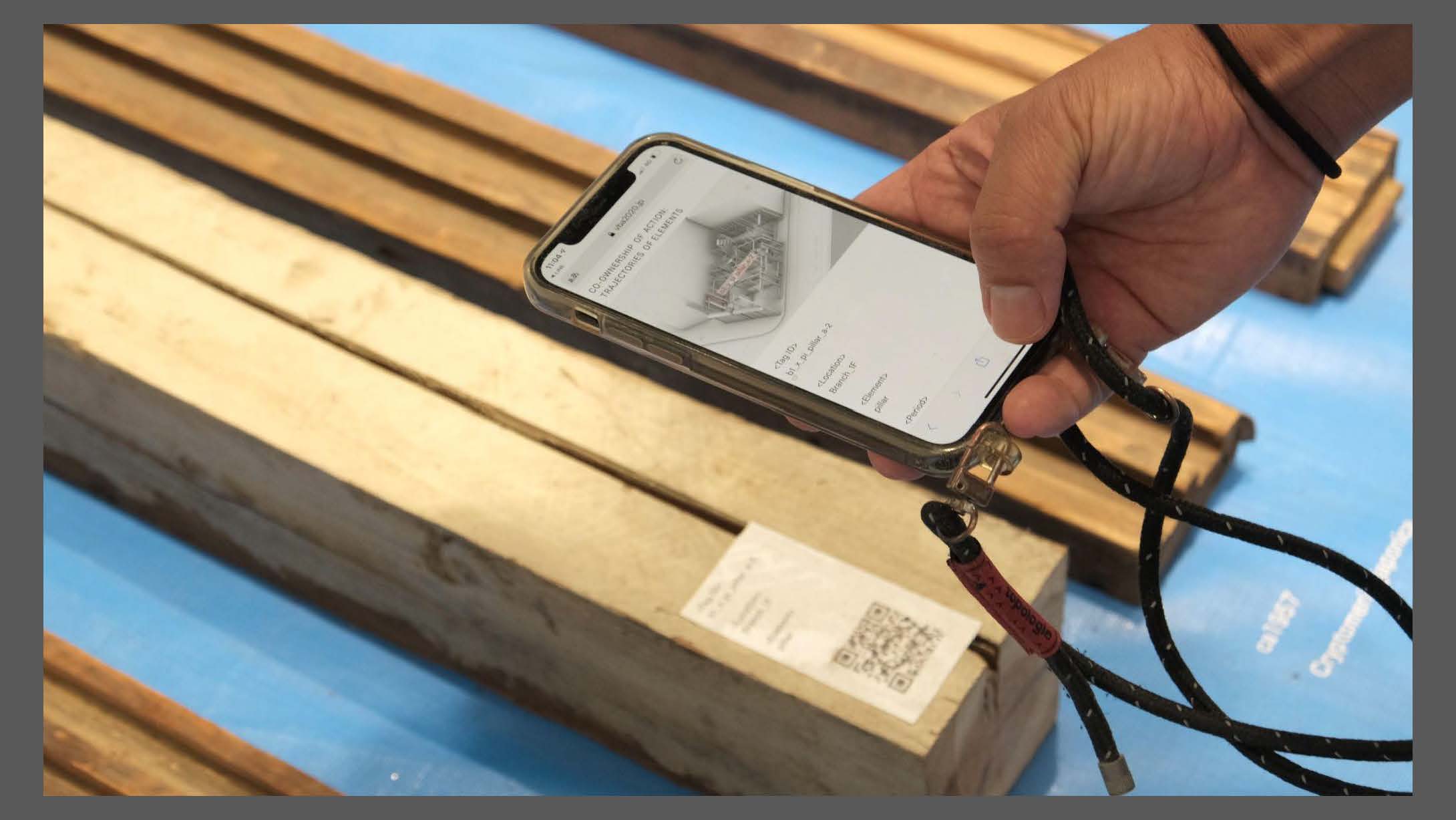

サーキュラーエコノミーの観点から、もうひとつ。これは私が、2021年に開催されたヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館として展示に関わったプロジェクトです。

木内

私は展示デザインを担当した建築家の一人としてこの展示に参加しました。こういう日本のなんでもない民家が、サーキュラーエコノミーの要請を背景にしたとき、どんな価値を持つものとして位置付けられるかを模索する試みだったと言えます。

木内

材料レベルにまで家を解体して、コンテナに入れてヴェネチアまで持っていき、向こうで再建築する。そのプロセスを包み隠さず、全て見せ、これまで家が歩んできた歴史の延長に位置付けました。

木内

なぜこんなことをしたか。この図をご覧ください。なんの変哲もないこのを、その時点で価値あるものとして位置付けることは難しいかもしれない。けれども、そこに建っていた事実を解き明かしていくうちに、1955年代に建てられた建物が歴史のなかで少しずつ増築されて現在に至った経緯が明らかになり、すなわち日本の産業技術史的な履歴が埋め込まれていることがわかってきたのです。

木内

展覧会を通して、次の引き取り手を見つけることもできました。なんでもない民家に新たな1ページを与えられたというのがこのプロジェクトの意義だと考えています。

この展示についても、「6つのCaveats」すべてを満たすようなものになっているかというと欠けている部分もあります。それでも、一つのプロジェクトで実現できないからといって諦めてしまうのではなく、他のプロジェクトにどう繋いでいくかが重要ではないでしょうか。

実際、この民家のライフスパンは引き取られたことで新しいプロジェクトにバトンが渡りましたし、私自身でもヴェネチア・ビエンナーレでやりきれなかったことを「小豆島ハウス」という別のプロジェクトに発展させたり、バーチャル空間を使ったブックフェアでヴェネチアから引き継いだ問題意識を生かしたりしました。物理・情報空間に関係なく転用できるデザインツールのような知見の昇華の仕方が未来デザイン・工学機構の活動のヒントになるかもしれません。

山崎

建築の展覧会においては、実物が最高でそれ以外はすべて疑似的なものだと捉える実物神話があるので、国外の展覧会は物理的な距離がネックになります。バーチャルな空間でもプロジェクトを成立させて、実空間だけではない場所でより多くの人々が見られるような工夫に可能性を感じます。

木内

実物神話は乗り越えるべき対象としてまさに意識していたところです。壁や材料がバラバラになったものも建築で、柱ひとつにもシナリオが宿る。それをきちんと提示する。また、それをどんな言葉で語ったのかという視点自体も建築の一部で、どのように人々がその視点を共有していくのかも提示する。こういうことを主題として考えていたのは確かです。

深田

言葉で語る、言葉にする、と、そのものの見方を方向づけてしまったり、事実を超えた文脈や解釈が生じてしまったりする可能性も大いにあると思うのですが…。

木内

もちろんヴェネチアのプロジェクトでも言語化を最低限に止めて、解釈を読み手に委ねる部分も大事にしていました。写真と最低限の歴史的なダイアログ、あとは材料やその大きさが客観的な情報ですが、その先にどんな価値を感じ取るかが個人に開かれるイメージです。

水野

このヴェネチア・ビエンナーレの話は、産業技術的な観点から建築を読み解いた先に見えた社会科学的な側面と、かたやブロックチェーンやWeb3.0といった履歴を残すことの良さが語られる計算機科学の側面が繋がったわけですよね。これは建築以外の人にとって面白い視点が生まれるんじゃないかと思うんですが、木内先生が考えるに建築以外でこのような話に関心をもつ人はどんなところにいるんでしょう?

木内

やはり古材を扱う建築まわりの人たちがイメージしやすいですが、いわゆる建物や材料の「買い手」にも届いて欲しい。あるいは、日本国内における空き家などの物件が集中しているエリアに対して働きかけていくことも考えていきたいです。

水野

新しい建物をつくると、その場所に元あったものの行方がまったく見えなくなる。それをどうにか可視化して回していくことが都市の成長に繋がるんでしょうね。建築の研究や建築学関連の教育研究では、新しいものを建てるためのメソッドが中心にあったんだけれども、それではいけないからとリノベーションをメインにやろうとした。

しかし、ただリノベーションをやるだけでは不十分ですよね。実際に市場で成立させていくには、リノベーションの技術や地域に対してどのような価値があるのかということを総合的に捉える必要があると思います。建築学がアップデートできるとすれば、こういう要素を改めて総合的な実践術として研究し、教育体制に実装できるかというのがポイントでしょう。

木内

プロジェクトというものは、ひとつの専門性や単線的な価値に集約して行きがちです。しかし、そうではない部分に価値の所在を捉えていく視点がなければ萎んでいってしまう。僕たちが掲げる「未来デザイン」という言葉は、ある種、このような考えをリマインドしてくれるところがあるのではないでしょうか。

今回示された「6つのCaveats」は、そこから演繹的に設計の手法を編み出すというよりも、別々のプロジェクト同士を領域を超えて結びつけるためのキーワードのようなものだと思うんです。6つすべてを達成して世界を変えることは難しいかもしれないけれども、物事を考えるときの切り口に据えると、あるプロジェクトで考えていたことがツール化されて別のプロジェクトにも使えるかもしれない。そんな概念のようなものだと解釈しています。

本サイトがCookieを利用する目的については、Privacy Policyをご確認ください。