Interview

未来デザイン・工学機構は何を目指すのか万博前夜に問う、未来を構想する学者のあり方とは

京都工芸繊維大学が新たに立ち上げた「未来デザイン・工学機構」は、教員間の専門領域の「間(ま)」に着目し、領域横断的な研究体制に大きく舵を切ることを目的に設立した。その理念には、日本の学問や思想界に多大な影響を与えた「京都大学人文科学研究所」が実践した学問スタイルが礎になっている。1970年大阪万博前夜、梅棹忠夫らを中心に結成した「新京都学派」の拠点となり、後に「未来学」というひとつのムーブメントを起こした京大人文研。その学派の端に関係した小野芳朗機構長(取材当時)は、知の巨人たちから何を学び、機構設立の主旨に置いたのか。奇しくも当時と同じく、2025年大阪・関西万博を迎えることとなったいま、未来を構想する研究者のあり方を問う。

Profile

-

未来デザイン・工学機構前機構長

小野 芳朗

明るいことが未来なのか?

危機感への探究が理想の未来を描く

ー未来デザイン・工学機構の設立にあたって、小野先生自身のキャリアが大きく影響されたと伺いました。

私は京都大学の土木工学科の出身です。そのなかでも上下水道を扱う衛生工学を専門としていて、卒業論文では琵琶湖について研究を行いました。関西の人々の飲み水の元となる琵琶湖の水質をどうするのかという話から、海洋汚染、廃棄物、大気、土などのあらゆる媒体を扱っていたにもかかわらず、環境において肝心の「人間」に関係しないことに気がついたんですよ。それが修士2年目のころです。環境問題を解く人間要素には心理学や文学とも違うし、人間をどうやって勉強すればいいのかわからずにいました。そのようなタイミングで、国立民族学博物館で梅棹忠夫と出会い、彼が座長を務める「産業技術史博物館を考える会」(その後、国立産業技術史博物館誘致促進協議会)に誘っていただいたことが大きな契機になったんです。

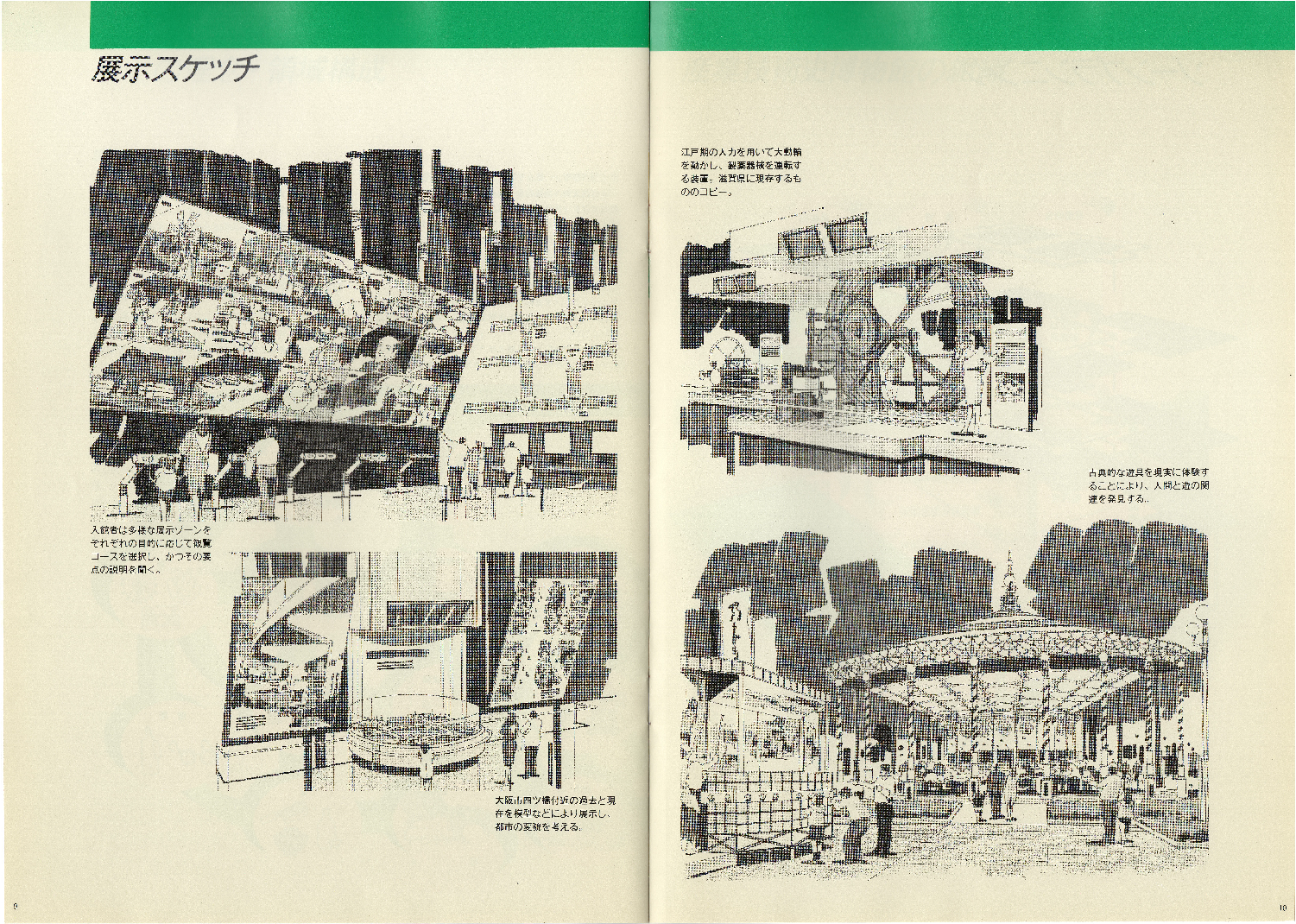

その会は、大阪万博の跡地に国立産業技術史博物館を設立するために立ち上がった一種のムーブメントでした。文部省を動かすべく約40人の技術史や科学史・科学哲学の研究者が集い、大阪府や大阪工業会も関わっていた。さらに梅棹さんは、産業技術史博物館の館長に京都大学人文科学研究所(以下、人文研)の友人である吉田光邦を想定していました。吉田さんは技術史の権威であり、人文研で研究班を主宰していました。人間を学びたかった私は、梅棹さんの促しもあり、吉田さんに研究班への参加を願い出たのですが、「お前はものを知らんから、まだ来んでいい」と一蹴されましてね。それから勉強に励み、1年後に研究班として認めてもらえることになったんです。この人文研吉田班での学びや体験が、未来デザイン・工学機構のアイデンティティに影響しています。

ー「未来デザイン・工学機構」と聞くと、これからの技術を応用して未来をデザインすることに存在意義を見出すのかと思ったのですが、半世紀も前の梅棹忠夫らの活動に遡るんですね。

はい、ただ懐古主義者として昔を懐かしんでいるわけではないのです。いま多くの大学が、未来社会を構想する研究機関を立ち上げています。しかし、そのビジョンの多くは、科学技術によって実現される“明るい未来のシナリオ”であり、人間にとって都合の良いストーリーになってはいないでしょうか。われわれは過去の未来研究の資産の上に、起こりうる危機から未来を見据えようとしている点で大きな違いがあると思います。

ー未来研究の資産とは、具体的にどのようなことですか?

梅棹さんは「近衛ロンド」を創立した1964年ごろ、いわゆる「未来学」ということを言い出しました。梅棹さんと交遊の深かった加藤秀俊、小松左京、川添登、林雄二郎らと「万国博をかんがえる会」という私的な会を結成し、その後、1970年に開催が予定されていた大阪万国博覧会の理念形成に大きな影響を与えることになります。「人類の進歩と調和」とはいえ、科学技術の発展や高度経済成長によって物質的な豊かさを得る一方、すでに表面化しつつあった環境問題や資源問題を省みずに、文明の進歩や経済成長をめざしてよいのか。真剣に日本人の未来を考えたからこそ、そういう問いかけが生まれてきたわけですね。

ーどのような成果を生んだのでしょうか?

人口爆発や環境破壊、廃棄物などについてもいち早く着目していたことから、彼らに触発された研究者が続々と現れてきました。例えば、その一人である末石冨太郎は、1972年の時点で「環境容量」という概念を出しています。末石さんの考え方は、基本的に環境には容量はないので、人間界から出す廃棄物や排水はゼロにしなければいけないというものでした。当然ながらゼロにするためには技術的な発明や社会システムが必要になる。当時はごみの処理といえば、焼却と埋立だけの時代ですよ。そんな時代に資源リサイクルセンターの構想に深く関わり、再資源化という画期的な発想によって廃棄物を循環させることに挑んでいたわけです。環境容量という言葉の発明は、循環ひいては現在のサーキュラーエコノミーやサーキュラーデザインというムーブメントに繋がっていると考えているんです。今から50年前の京都に、そういったアイデアがすでに出ていた。当時はまだ技術が追いついていなかったわけですが、彼らの危機感と実践の上に、われわれの活動があるように思います。

ーどのような危機感があったのでしょうか?

1972年の日本では、公害による汚染で水俣病や瀬戸内海の赤潮が社会問題になっていました。水に関する問題を解決するためには、とにかく下水道を作ればいいんだと考えられていたんです。ある意味、汚染水を薄めることで環境基準をクリアする。そうではなく水を下流から上流へ循環する。そこには未来を見据えて「やらなければならない」という大きな理念と、そこに向かっていくためにどんな技術を開発しなければならないのかという議論がありました。技術の発展によって日本は明治近代を乗り切り、今高度経済成長の恩恵を受けている。しかし、その一方で、公害と交通戦争、観光被害を生んだ。技術だけでは解決しない。文化とともに考える必要がある。日本の未来にとって必要なのは「文化」と「技術」。これを体現したのが国立民族学博物館と産業技術史博物館であったのです。

ー2025年に万博を控えた現在、「人新世」という言葉が提唱された状況と酷似していますね。

現在との根本的な違いは、当時は経済成長を背景に社会の進歩が純粋に信じられていたことでしょう。みんな日本の未来は明るいと思っていた。ところが梅棹さんは、未来よりも起こっている問題の方に目を向けていたんです。新京都学派に属していた人々も同様の問いを投げかけた。人類学者や文系の人に限らず、技術畑の理系の人間も同様に、未来の都市環境や未来の地球をどうするか、といったことを共に考えたんです。

ー具体的には、どのようなアプローチをとったのでしょうか。

この時、彼らは技術的にはまだ実現できないけれども、まず理想の世界を描こうとしていた。それもおそらく、薔薇色の未来ではなく、今の悲惨な状況下をどうやって克服するかという話だったと思います。だから当時語られた未来というのは、いま自分たちが放っておくととんでもないことになるだろうという危機感から生まれたアンチテーゼだったと思うんです。まさに小松左京の「日本沈没」なんですよ。あの作品は、単に災害を描きたかったわけではなく、国家を失うほどの荒れゆく未来に日本人はどうするのかを問うていたわけですから。

ー梅棹忠夫さんは、その問いにどのような答えを導き出すのですか?

梅棹さんはついには「日本に明るい未来はない」とまで言っていました。つまり、何もしないほうがいいんじゃないか、と。哲学的な言い方をすると「無為自然」ということです。要するに世の中があまりにも急激に変わり過ぎ問題が噴出する状況にあるなかで、設計学的に「明るい未来」というものをつくることに対して懐疑的になりつつあった。そして、今まさに「小目的」を設計する日本になっているわけですね。知的好奇心を満たすことが人生の目的であるということが、暗澹たる未来から回避する方法だという梅棹さんの理念は多くの人は理解できず、聞く耳をもたなくなってしまった。そこまで見越していたのでしょう。彼は「人類の未来」というテーマで、最後に本を書こうとしたんですが、幻の書となりました。人類の未来はないと思ったのかもしれません。

京大人文研で目の当たりにした

知の巨人たちの研究方法

ー未来デザイン・工学機構では、彼らの礎の上に、次の未来を描こうとしています。人文研が有した学際的な研究方法をどのように取り入れるのでしょうか。

人文研には近衛ロンドと同様に、理系も文系も関係なく、あらゆる畑の人間がいました。吉田班の場合ですと、月に2回、土曜日午後に集まって、まず一人が博覧会研究の紹介をします。そして、もう一人が19世紀日本と国際社会にまつわる自分の研究を発表し、それに対して約20名ほどのメンバーがそれぞれの分野から議論をしていくんです。

例えば私は、19世紀の伝染病であるコレラについて、水道という専門の立場からコレラをどうやって克服していったのかという話をするとします。これに対して、社会学や建築学などいろんな立場から議論が繰り広げられていく。そんな研究会が昼の2時から夜中の2時まで12時間ぐらい続きました。途中、夕方になったらご飯を食べにいって、その後は飲みにいって、最後に焼き肉を食べて帰る。もちろん飲みながらもずっと議論は続くので逃れられないし、休みがない。

ー当時の学者の知的体力に驚きますね。議論の末に、最終的にはどのような落とし所に至るのでしょう?

落とし所はつけません。もちろん、みんなで結論をつけてあげたいと思いながら議論するんですが、それをすればするほど発表している本人の頭の中はぐちゃぐちゃになっていく。もはやそのための議論だったように思います。小さな結論をだしても何にもならないのです。文明の構想、とか文化を生成するまで考えることが目的でした。

ー長時間にもおよぶ議論のなかで、研究の深さや幅に変化を感じられたのでしょうか。

まず私は確かに変わりました。ひとつのテーマに対して、その時代の様々な権威から集中砲火を受けるわけです。勉強しないと、とても太刀打ちできないんです。専門分野だけではなく色んなことを知らなきゃいけない。人文研でのルールは、一次資料を読んでくることでしたから、京都府立総合資料館に駆け込むわけです。そこでは私と同じように資料を求めて人文研の若手が猛勉強していましたね。よく晴れた休日に、デートもせずになんで勉強してるんだろとボヤキながら(笑)。

ー白熱するテーマには、どのようなものがあったのですか?

本当にいろいろありましたね。例えば、私と同年代の井上章一さんは「霊柩車」をテーマに持ってきたことがありました。車の上に建築物が乗って走っているのはなぜかという建築学的な疑問から始まり、それを紐解いていくとおもしろいことがわかってきたというんです。実は、葬式行列を担っていた人々が大阪にいて、その人たちの本業は江戸時代の大名行列にまで遡る。大名行列を先導する際に、庶民に土下座を促すように「下に〜下に〜」と掛け声を発していた人々の子孫が下田屋という葬式や祭礼の道具を揃える用品店に変化していって、いつしか彼らは葬式の手伝いをするようになったんです。

最初は歩いて葬式をしていたのですが、都市化の進行によって街の中心部で葬列を組んで歩くことが困難になっていく。徒歩の次は鉄道です。関西では今の阪急北千里線、あれは最初葬式電車だったんです。千里山に大霊園を造成し、大阪市内から死者を運ぶことから「葬式電車」とも呼ばれていました。次に自動車が普及した大正時代になると、お仏壇を載せたような「宮型霊柩車」が登場してきます。大阪にあった「駕友」という葬儀社が考案したと言われています。最期に乗るものだからせっかくなら豪華にしようというのがまた大阪らしいですよね。龍が飛んでいたり漆塗りだったり、今のような派手な見た目になっていったんですよ。霊柩車をとおして、近代の都市・文化とインフラの問題を明らかにできた。

ーコレラから霊柩車まで非常に幅広いですね。博覧会の研究を重視していたのは、なぜでしょうか?

私の所属していた吉田光邦共同研究班では「19世紀日本の情報と社会変動」をテーマに研究活動を行っていました。19世紀というのは、歴史上は植民地時代と認識されていますが、世界中のものが発見され流通していく時代でもありました。力のある人が植民地を目指す際には、まずそこに博物学的な好奇心があった。当時の日本は非常に高度な文明が日本独自で発達していて、文化・文政時代には科学技術も日本なりによく発達していたんです。天文学も数学もありましたが、パックス・トクガワーナといわれる戦乱なき「徳川の平和」を実現した日本には、大艦と大砲がなかったんですよね。

万国博覧会をはじめとした様々な博覧会は、ひとつの時代、ひとつの世界をみるための「窓」のような役割があったわけです。当時、年間100くらいの博覧会が世界中で行われていて、これは情報のるつぼだということで、吉田研究班では同時に博覧会研究というものが並行して行われていました。

ー当時の人文研の学びを振り返って、改めて現在の研究のあり方について疑問視することはありますか?

私も含めて、ただ知りたい、学問したいという純粋な思いが、かつての研究者を動かしていたように思うんです。今は「先生」というものが忙しくなって、昔のように多方面から物事を考える余裕がなくなってしまったように思います。自分の研究室に籠り、専門領域のなかで論文を書くのに忙しくて、専門外の人と議論している暇がないんです。12時間にも及ぶ月2回の議論を4年も5年もやっていると論文になり、全体としてひとつの成果になるんですが。そういったものを成果だと思わない人は視野の限られた普通の論文を書きます。そして数を稼ぐ。これでは、共同研究のようなものが生きていかないわけです。

ー人文研の風土や当時の学者たちの態度から、何を得ることができますか?

先ほどの霊柩車の話は一見他愛もないと思われるかもしれませんが、都市化によって日本人が現実的に直面してきた葬儀の課題が表出しているわけで、背後には文明の問題が潜んでいますよね。つまり、日常の何気ないミクロな事象に、人間社会が抱えるマクロな問題を読み解くための切り口が無数にある。しょうもないことをしょうもないと思わずに、どう繋がるかということを考えるんです。

人文研の学者は、学際的な共同研究のほかに、大衆社会へのまなざしを大切にしていたと思います。つまり、闇雲に未来を語るのではなく、社会の現場から見えてきた現実にある難問や危機感に直面することで、未来を導き出していたわけです。彼らは、自身の研究のために、政治や経済への関与も厭わなかった。かといって俗世間になびくわけでもなく、探究心を持ち続けた。そのような学者たちの態度を「未来デザイン・工学機構」に再インストールしたいという思いで、機構の設立趣旨を検討しました。同じようなことがまたできれば楽しいことではないかと思っているんです。

本サイトがCookieを利用する目的については、Privacy Policyをご確認ください。